HDDやSSDの「SATA」とは?NVMeとの違いを知ってSSD選びに役立てよう

パソコンにHDDやSSDなどのストレージを接続する際、使用する規格のひとつに「SATA」があります。現在はより高速なPCIe(PCI Express)接続のSSDも増えていますが、SATAもいまだに採用されることが多い規格です。この記事では、SATAとはどのような規格であるかをはじめ、複数あるSATA規格の種類ごとの性能やIDE・NVMeとの違いなどについてもご紹介します。

※この記事は2024/7/29に再編集しました。

目次

SATAとは

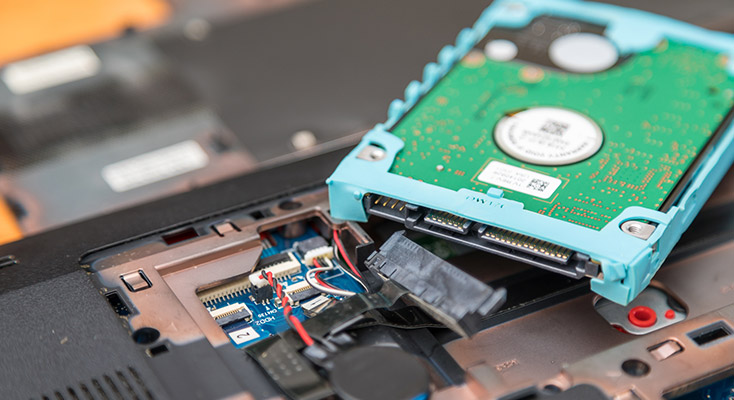

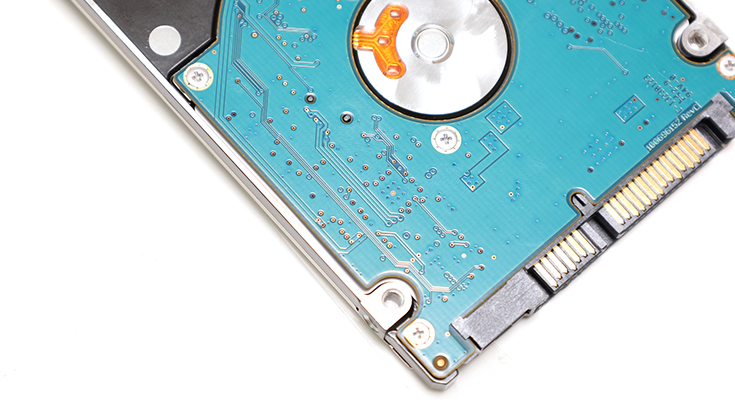

「SATA(シリアルATA、サタ)」とは、パソコンと周辺機器の間でデータ転送を行うための接続規格です。パソコン内蔵のHDDをはじめ、2.5インチSSDや光学ドライブ、PS4の内蔵ストレージなど、今でも多くの接続にSATA規格が用いられています。

また、SATAをより小型化したもので、ノートパソコン用SSDに採用されていた「mSATA」や、外付けストレージ用の「eSATA」など、SATAから派生した接続規格もあります。mSATAやeSATAはいずれもSATA規格として分類されていますが、それぞれ専用の端子を使用するため、互換性はありません。mSATAは後継規格のM.2 SSDが誕生したこともあり、見かける機会はまれです。

SATA規格の種類

SATA規格はバージョンアップが何度か行われているため、一口にSATAといっても3世代の規格に分けられます。世代ごとの特長や性能差は以下のとおりです。

SATA I

最初のSATA規格がSATA Iです。理論上の最大転送速度は1.5Gbpsで、SATA1.5Gb/sなどと呼ばれることもあります。1バイトの転送に10ビット使用するため、実際の最大転送速度は150MB/sです。

SATA II

2世代目のSATA規格で、理論上の最大転送速度は3Gbpsです。SATA Iと同じく、SATA3.0Gb/sとも呼ばれます。実効転送速度は誤り訂正符号などを付与する関係もあり300MB/sですが、SATAIと比べて2倍の高速化を実現しています。

この世代から、SATA向けに改良されたインターフェースである「AHCI」の採用、対応するHDDにおいてはディスク1回転あたりのデータ読み込み量を最適化する「NCQ機能」の搭載など、多くの機能を向上させている点も特長です。

SATA III

現在でも使用されることが多い、最新のSATA規格がSATA III(SATA6.0Gb/s)です。理論上の最大転送速度は6Gbpsですが、SATA IIと同じく誤り訂正符号を付与するため、実効転送速度は600MB/sとなっています。

また、SATA IIIには下位互換性があるため、SATA IやSATA IIに対応する機器でも使用可能です。ただし、接続時の転送速度は下位の規格に依存するため、データ転送速度はSATA IまたはSATA IIの実効値まで下がります。

SATAとIDEやNVMeとの違い

ストレージ関連では、SATA以外にも「IDE」や「NVMe」といった規格もよく耳にします。それらの規格は、SATA規格とどのように異なるのでしょうか。

IDE

IDEとは、SATA規格が普及する前に、HDDなどの接続に使用されていた接続規格です。「ATA」や「パラレルATA(PATA)」「ATAPI」などと呼ばれることもあります。

SATAは1本の線で連続してデータの転送を行いますが、IDEは複数の線を利用することで、データを並行して転送します。そのため、IDEのケーブルは平たい帯のような形状をしているのが特長です。後継規格のSATAやPCIeが主流となった現在、IDE対応のHDDは生産されていません。

NVMe

NVMeは、ストレージの新たなジャンルとして普及が拡大しているSSDなどのフラッシュメモリ向けに最適化された通信プロトコルです。

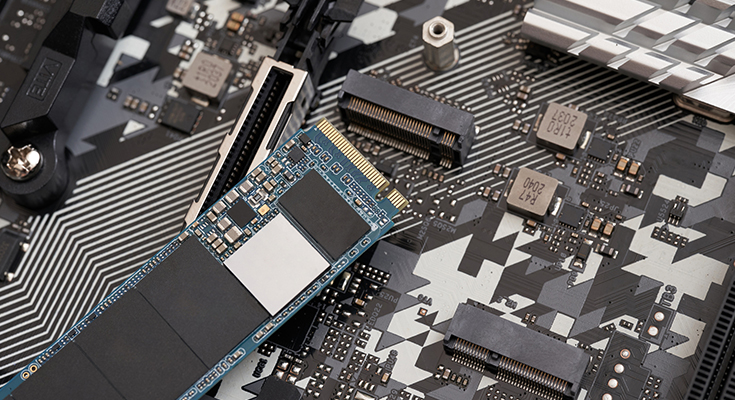

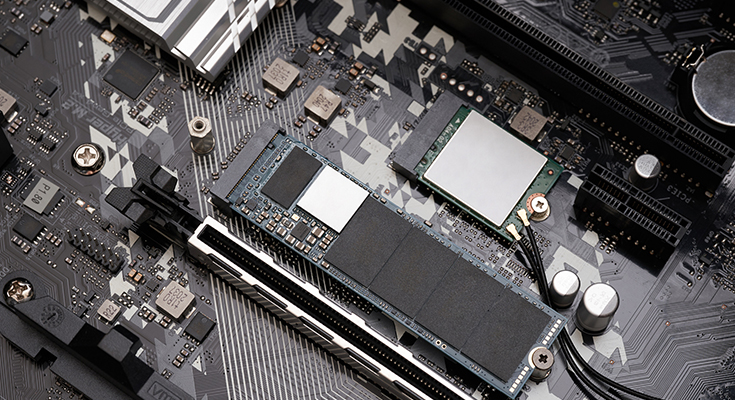

SATA規格に最適化されたAHCIだと、SSDの高い性能を完全に引き出すことはできません。そのため現在は、SATAよりも新しい接続規格であるPCIe接続でNVMeを採用した「M.2 SSD」などの普及も進んでいます。

例えば、PCIe 3.0を採用したNVMeのSSDの場合、理論上の最大転送速度はSATA IIIよりもはるかに高速な40Gbpsです。接続する機器が対応しており、ストレージのデータ転送速度をより高速にしたいと考えているなら、PCIe接続でNVMeを採用したSSDを選ぶのも良いでしょう。

SSDはSATAとNVMeのどちらが良い?

近年は、内蔵ストレージにSSDを採用するパソコンが多くなっています。前述のとおり、SSDはSATA規格に対応しているか、NVMeに対応しているかによって、性能が大きく異なります。

基本的には、SATA接続のSSDよりも、NVMeを採用したM.2 SSDの方が、データ処理速度に優れています。データ処理速度を高めたいのであれば、NVMe対応のSSDを用意するのがおすすめです。

一方で、NVMe対応のM.2 SSDは性能に優れている反面、発熱量や消費電力が大きくなります。製品価格も、NVMe対応のM.2 SSDの方が高価です。機器の対応規格や端子形状を確認したうえで、高機能を求める時はNVMe、価格と性能のバランスを求める時はSATAなど、目的に応じて使い分けると良いでしょう。

SSDを換装する時の注意点

HDDをSSDに変えたい、SSDを新しいものにしたいといった理由で換装(交換)を行う際は、M.2 SSDを差し込めるスロットや、SATA接続のSSDを搭載するドライブベイがあるかを確認しましょう。

SSDを搭載する場所に加えて、換装を行えるかの確認も必須です。換装を行った結果、本体故障時に保証を受けられなくなることも考えられます。また、M.2 SSDに交換したい時は、端子の形状や本体の大きさなども複数の種類があるため注意が必要です。パソコンがどの規格に対応しているのか、確認したうえでSSDの換装を行いましょう。

ロジテックのSATA規格対応おすすめSSD

ロジテックでも、SATA規格に対応したSSDを取り扱っています。ここからは、ロジテック製のSATA規格対応のSSDと、それぞれの特長をご紹介します。

SSD 960GB 換装キット 内蔵2.5インチ 7mm 9.5mm変換スペーサー + データ移行ソフト

内蔵HDDをSSDに換装できる、2.5インチ内蔵SSD換装キットです。環境移行ソフトが付属しているので、簡単に従来の環境に移行できます。換装後、取り出したHDDは付属のケースに装着することで、外付けHDDとしても使用可能です。

内蔵SSD 2.5インチ SATA対応 960GB データ移行ソフト付

SATA接続対応の、2.5インチ内蔵SSDです。環境移行ソフトが付属しているので、簡単に従来の環境を移行できます。読み出し最大550MB/s、書き込み最大505MB/sと、高速なデータ転送を行うことが可能です。HDDからSSDに換装することで、パソコンの起動やシャットダウンのスピード向上も見込めます。

HDDケース(ハードディスクケース)SSDケース 2.5インチ データ移行ソフト付

2.5インチのSATA SSDを外付けストレージに変換できる、ポータブルHDD/SSDケースです。ねじ止め不要で、簡単に内蔵SSDを装着できます。USB-AとUSB-Type-C(TM)の両ケーブルが付属するため、幅広い機器に接続できる点も特長です。