PCIe(PCI-Express)とは?SSD選びにも役立つ規格の概要や特長を解説

HDDに代わる記憶デバイスとして登場し、現在は広く普及しているSSD。2.5インチSSDはHDDと同じSATA(Serial ATA)を接続規格に採用しているため、「SSDの接続はSATAで行うもの」というイメージがあるかもしれません。しかし、SSDの中には「PCIe(PCI-e)規格」を採用しているものも見られます。2つの規格は、どのような点が異なるのでしょうか。この記事では、SSDの接続規格である「PCIe」の概要や、使用する際のメリット、注意点について解説します。

※この記事は2024/7/4に再編集しました。

目次

PCIeとは

PCIeとは、「Peripheral Component Interconnect-Express」を略した名称で、高速データ通信が行えるシリアル転送方式の拡張インターフェース規格のことです。PCI-eやPCI-Expressと記載されている場合もあります。

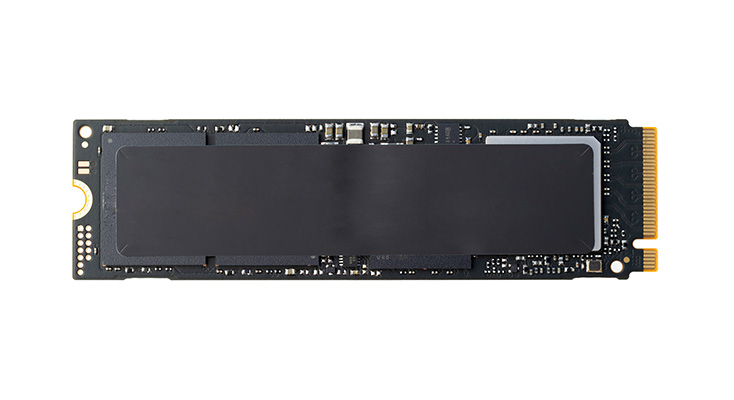

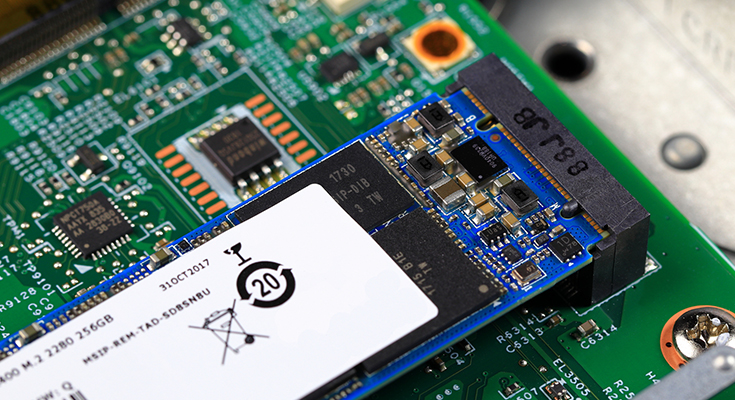

マザーボードのスロットに直接差し込んでデバイスと接続する方式で、タイムラグの発生を抑えたいグラフィックボードやサウンドカード、キャプチャーボードなどの接続に用いられることが多いです。近年ではSATA接続に代わって、「M.2 SSD」などPCIeをインターフェースに使用するSSDも増えてきています。

PCIeの転送方法

PCIe接続は「ポイントツーポイント接続」という方法による、「片方向の通信を双方向となるように2本単位でまとめた転送方式」です。この2本単位でまとめられ双方向化された通信経路は、「1レーン」という単位で呼ばれます。SSD本体やそのパッケージなどに表記されている製品名の横に、「PCIe Gen○×2」などと書かれている場合がありますが、末尾の「×2」という表記がレーン数を表しています。

PCIeの転送速度

PCIe接続による転送速度は「レーン数」によって異なり、理論上は「レーン数が多くなるほど、高速なデータ転送が可能」になります。「×1」「×2」「×4」「×8」「×16」などの種類があり、SSDのレーン数に応じてパソコンの接続スロットのサイズも異なるので、パソコンに搭載する際は注意が必要です。

PCIe接続の理論上の最大転送速度は、1レーンなら2.5Gbps、2レーンなら5Gbps、4レーンなら10Gbpsと、レーン数に比例して高速になっていきます。ただし、PCIeにはクロック信号が埋め込まれているため、実際に出る速度の最大値は理論値の「5分の4」ほどです。

世代による違いも

パフォーマンス改善などを目的に、PCIeは規格改定が何度か行われています。そのため、世代による違いがある点にも注意が必要です。2024年現在、第6世代に当たるPCIe 6.0まで仕様が確定しており、2025年にはPCIe 7.0の仕様策定も完了するとされています。とはいえ、市場に多く出回っているのはPCIe 4.0までの4世代です。PCIe 5.0対応の製品も見られますが、数は多くありません。

基本的には、世代が新しくなるにつれて、転送速度をはじめ、さまざまな性能が向上しています。例えば、第1世代のPCIe 1.0は1レーンの転送速度が250MB/sでしたが、PCIe 5.0では1レーンの転送速度が4GB/sとなっています。

PCIe以前の接続規格

PCIe接続が策定される以前には、PCIやAGPという規格も存在しました。PCIは、PCIe以前に主流だった接続規格です。グラフィックボードなどをはじめとした拡張カードの接続を行える一方で、転送速度は1MB/s程度しかありませんでした。このPCI規格を高速化(Express)したのが、PCIe規格です。

また、PCIからPCIeへの過渡期には、AGP(Accelerated Graphics Port)と呼ばれる規格も登場しています。PCIよりも高速な転送速度を誇っていたものの、グラフィックボード以外の接続を行えないこと、さらに高速なPCIeが誕生したことなどを理由に、現在はあまり使われていません。

PCIe接続のSSDの特長

PCIe接続の特長については前述の通りですが、PCIe接続を採用したSSDにはどのような特長があるのでしょうか。ここでは、SSDの接続方法としてPCIeを採用することのメリットとデメリットについてご紹介します。

SSDにPCIe接続を採用するメリット

SATAに最適化された通信プロトコル「AHCI」を採用しているSSDと比較して、CPU効率やIOPS(1秒あたりに処理が可能なインプット/アウトプットの数)などのパフォーマンスを大幅に向上させています。そのため、PCIe接続を採用したSSDは、SATA接続を採用したSSDより高速なデータ転送が可能です。SATA規格やAHCIの詳細は、以下の記事も併せてご確認ください。

PCIe接続のSSDのデメリット

PCIe接続のSSDはSATA接続のものより高性能な分、発熱量も多くなるため、熱による性能低下が起こる可能性があります。長時間連続で使用する場合は、ヒートシンクなどを用いた放熱対策が必要です。

ヒートシンクは、SSD本体や設置する機種(PC/PS5など)専用に設計・開発されたものもあります。効果的な放熱対策を行うために、ヒートシンクがセットになったSSDを用意するのがおすすめです。

また、見た目上は×16レーンに対応しているように見えるサイズのスロットが×4にしか対応していない場合がある点にも注意しましょう。接続自体は行えますが、低い規格に合わせたデータ転送速度になるため、パフォーマンスが発揮しきれない可能性があります。

PCIe対応のおすすめSSD

ロジテックでも、PCIe(NVMe)接続を採用したM.2 SSDを取り扱っています。データの処理速度を高速化したい方は、PCIe接続を採用したSSDを用意してみてはいかがでしょうか。おすすめのSSDとそれぞれの特長をご紹介するので、SSD選びにお役立てください。

PS5対応 ヒートシンク付きM.2 内蔵 SSD

SSD本体・ヒートシンク・放熱シートがセットになった内蔵SSDです。NVMe M.2 Gen4x4規格で、約6,100MB/sの超高速な読み込み速度を実現しています。インターネット経由でダウンロードしたゲームや、高画質な写真、4K動画といった大容量のデータ保存にも最適です。また、パソコンだけでなく、PS5の拡張ストレージとしても使用できます。PS5には、専用のヒートシンクを取り付けた状態で実装可能です。パソコンに実装する時は、ヒートシンクを外さずに取り付けられるスペースがあることを事前にご確認ください。

USB 4 M.2 NVMe ポータブル 外付け SSD ケース

最大40Gbpsを実現するUSB4(Gen3×2)搭載SSDケースです。Macの起動ディスクとしても使える最大3,800MB/sの超高速データ転送に対応。USB4,Thunderbolt4/3ポートに接続することで内蔵SSDと同じNVMe M.2 SSDとして認識するため、MacやiPadProで高速転送が可能、高いパフォーマンスで容量を拡張できます。

SSD M.2 換装キット 512GB NVMe対応 Type-C Type-A ケーブル両対応 データ移行ソフト付

M.2 SSDケースとM.2 SSDがセットになったPCIe NVMe対応SSD換装キットです。環境移行ソフトが付属しているので、簡単に従来環境を移行できます。換装後の内蔵SSDはケースに付属して、外付けSSDとして使用することも可能です。放熱シートやサイドの放熱穴など、熱を逃がす設計を採用しており、温度上昇によるデータ転送速度の低下(サーマルスロットリング)を防ぎます。