RAIDとは?各モードの特長と使い方をわかりやすく解説

通常、1台のPCに内蔵や外付けなどの方法でHDDを何台接続しても、それらは別々のものとして認識されます。しかし、複数台のHDDを1つの論理ドライブとして運用できる「RAID(レイド)」と呼ばれる機能があれば、何台ものHDDをまとめて管理できることをご存じでしょうか。この記事ではRAIDの種類ごとの特長や、RAIDを構築する際の注意点などを説明していきます。また、SSDでもRAIDは構築できるため、利用目的や用途に応じて検討してみるのも良いでしょう。

※この記事は2025/6/30に再編集しました。

目次

RAIDを活用するメリットは?

RAID(Redundant Array of Independent Disks)とは、2台以上のHDDを仮想的に1つのドライブのように取り扱う技術のことです。複数台のHDDを1つにまとめることで、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。

一般的に、RAIDの構築を検討する際のメリットとしては、以下の2点が挙げられます。ただし、RAID0はデータの冗長性を確保できないなど、選択したRAIDモードによって機能や特長は異なります。用途や目的に応じて、正しいRAIDモードを選択するようにしてください。

データ処理速度の向上

データを分散して複数のHDDに書き込む機能を備えたRAIDなら、1つのHDDにデータを書き込むよりも処理速度が向上します。データを素早く読み書きできるようになるため、大容量のデータを取り扱うことが多い場合は大きな恩恵を得られるでしょう。

データの冗長性の確保

RAIDを構築しておけば、構成しているHDDが1つ故障しても、そのHDDを交換すればすぐにデータを復旧できます。特定の範囲内であれば故障中もデータを取り扱うことができ、データの冗長性(安全性や信頼性が向上した状態)を確保できるため、バックアップ用途で選択されることが多いです。

ただし、一般的なRAIDは同じHDDケースや機器内で構築されるため、ストレージ以外の故障による影響も考えられます。RAIDを構築したから安心と過信するのではなく、バックアップ先は複数確保することを心がけましょう。

RAIDモードの種類と特長

冗長性やデータ転送速度の向上など、RAIDはモードごとに特長が異なります。ここでは、使われることが多い一般的なRAIDモードの種類と、それぞれの特長についてご紹介します。

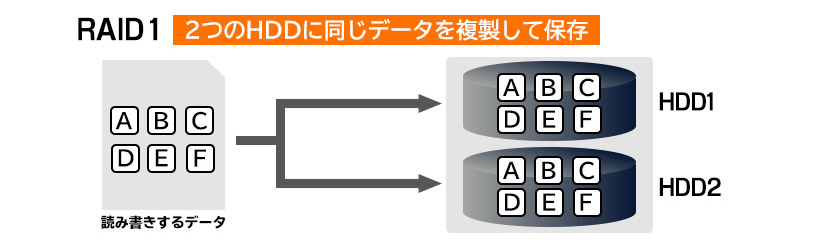

RAID1:耐障害性の向上

「ミラーリング」とも呼ばれる方法で、2台のHDDにまったく同じデータを書き込むのがRAID1です。片方のHDDが故障したとしても、もう1台のHDDからデータの読み出しを行えます。

データの安全性を高めるために用いられるモードですが、同じデータを二重にして保存することから、容量あたりのコストは倍になります。また、データを削除すると両方のHDDからデータが削除される点にも注意が必要です。重要なデータは他の場所にもバックアップしておくなどの対処が欠かせません。

- メリット

HDDが1台故障してもデータを修復できる - デメリット

保存できるデータ容量はHDDの総容量の半分

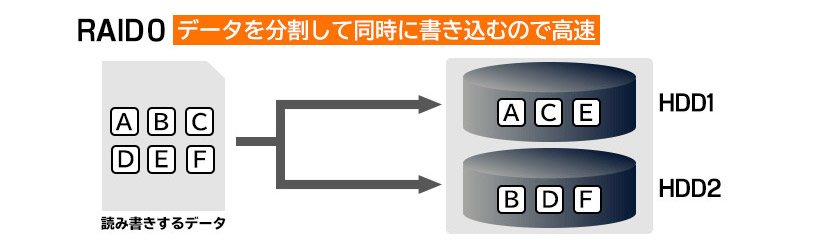

RAID0:データ処理速度の高速化

RAID0は「ストライピング」とも呼ばれる方法で、2台以上のHDDにデータを分散して書き込むモードです。RAIDコントローラーが自動的にデータを分割してそれぞれのドライブに書き込んでいくため、処理速度の高速化が見込めます。一方で、他のRAIDモードとは異なり、RAID0はデータの冗長性を確保できません。構成ディスクの1台でも障害や問題が発生すると、全てのデータを読み取れなくなります。

- メリット

HDDの台数を増やすことで処理速度が速くなる - デメリット

HDDが1台でも故障するとデータが読み取れない

HDDの台数を増やすほど故障のリスクが高まる

RAID5:運用効率に優れる

データ復旧のために誤り訂正符号(パリティ)を生成しながら書き込みを行う、特に耐障害性に配慮されたモードがRAID5です。データを分散して複数のHDDへ書き込むためRAID1より処理が高速で、パリティを生成するため安全性も高いなど、運用効率に優れています。

1台のHDDに問題が発生しても、HDDを交換すればデータを復旧できますが、2台以上のHDDが故障するとデータが消えてしまいます。障害発生後は、速やかに障害が発生したHDDを交換し、RAID環境を再構築することが重要です。※

ただし、このモードではHDD1台分のパリティを生成する都合上、使用するには3台以上のハードディスクの接続が必須で、使用可能なデータ容量はHDD1台分少なくなります。パリティ生成のための演算が必要になるため、環境によってはパソコンやサーバーのパフォーマンスが低下する可能性がある点もデメリットです。

※RAID5では1台が故障した場合でも、残りのデータとパリティを元に欠損データを補い動作しますが、その状態の動作は推奨いたしません。早急に故障ディスクを交換し、リビルドを行ってください。

- メリット

HDDが1台壊れてもデータを修復できる

HDDの台数を増やすと容量効率や処理速度が高まる - デメリット

最低3台のHDDが必要

環境によってはパソコンやサーバーのパフォーマンスに影響が出る

RAID6:高い安全性が魅力

RAID5とは異なり、パリティを二重に生成するのがRAID6の特長です。2台のHDDに問題が発生してもデータを復旧できるなど、安全性はRAID5以上に優れています。一方で、使用可能なドライブ容量はHDD2台分少なくなり、最低4台以上のHDDがないと構築できません。RAID5より書き込み速度が遅くなる点にも注意が必要です。

- メリット

RAID5以上の高い耐障害性 - デメリット

パリティを重複して作成するので、容量効率や書き込み速度はRAID5以下

最低4台のHDDが必要

使用可能なドライブ容量は構成しているHDDの台数から2台分差し引いた容量

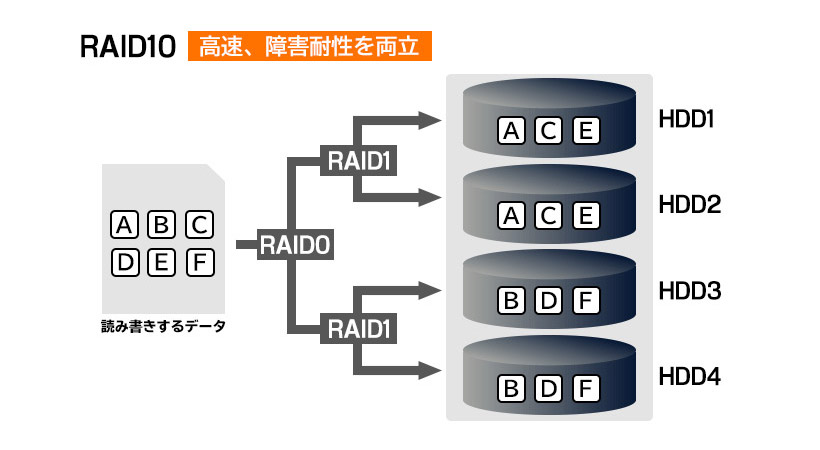

RAID10:高速化と安全性を両立

RAID10は、RAID1とRAID0の特長を組み合わせたRAID構成です。複数台のHDDをミラーリングすることで同一データを書き込み、さらにストライピングも行って書き込むデータを分散化します。数あるRAIDのモードの中でも、特に高速化と安全性を両立できる方法です。

ただし、RAID10を取り入れるには4台以上のHDDが必要で、ミラーリングとストライピングを同時に行うため、使用可能なドライブ容量は接続しているHDDの半分になってしまう点は留意しておきましょう。

例えば、1TBのHDDを4台使ってRAID10を構成した場合、実際に保存できるデータ容量は約2TBしかありません。万が一のデータ破損などに備えた冗長性は確保できますが、HDDの利用効率が悪く、コストがかかりやすい点はデメリットといえます。

- メリット

耐障害性とデータ処理の高速性を両立 - デメリット

最低4台以上のHDDが必須

容量効率はRAIDを構成するHDDの半分

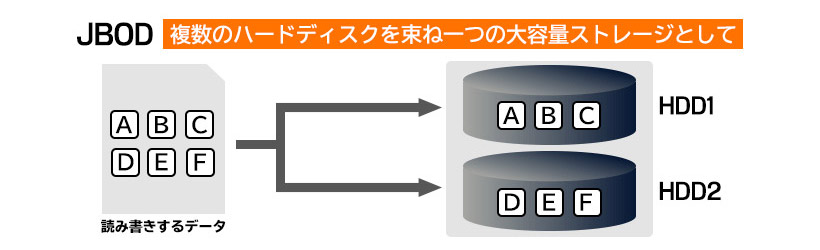

JBOD:大容量化を実現

JBOD(Just a Bunch Of Disks/ジェイボド)は、複数のHDDを束ねて1つの大容量ストレージとして運用する技術です。「スパニング」と呼ばれることもあります。例えば、1TBと2TBのHDDをJBODでまとめれば、容量3TBの単一ストレージとして使うことができます。

「複数のHDDをまとめて1つのストレージとして運用する」という点は他のRAIDと同じですが、JBODはあくまでも大容量を確保するのが目的の構成です。RAID1やRAID5などと異なり、データの冗長性は考慮されていません。

- メリット

容量の異なるHDDを組み合わせて1つの大容量ストレージにできる - デメリット

構成しているHDDが1台でも故障するとデータが読み取れない

RAID0とは異なり、基本的にデータの処理速度向上は見込めない

RAIDを運用する際の注意点

冗長性を確保してデータの安全性を高めたり、読み書きを高速にしたりとメリットの多いRAIDですが、注意点もいくつかあります。実際に運用する際は、事前に注意点を把握しておくことが大切です。

故障のリスクが高まる

複数台のHDDを使用して環境を構築するというRAIDの特性上、物理的な故障のリスクやデータを読み書きする際のエラー発生率は使用台数分高くなります。特に、冗長性が全くないRAID0を構築する場合は注意が必要です。

RAID1やRAID5といった冗長性を確保できるモードでも、同時に複数のHDDが故障した場合はデータにアクセスできなくなります。RAIDは、近い時期に作られたHDDを同じ環境で使用する可能性が高く、HDDの故障時期も重なりやすい傾向にあります。RAIDを構築すれば絶対に安全というわけではありません。

バックアップ用途としてRAID構築を考えている場合は、その点も十分に留意したうえで検討してください。

全てのトラブルに対応できるわけではない

RAID機能の目的は、ディスクの冗長性を高めることです。物理的なHDDの故障には有効ですが、ウイルス感染によるデータの破損や操作ミスによる誤消去、ソフトウェアのトラブルなどには対応できません。

また、ミラーリングという名前から勘違いされがちですが、RAIDはデータをバックアップする機能ではない点にも注意が必要です。RAID1を例にすると、2台以上のHDDに同じデータを書き込んだり、データの削除を行ったりする際は、2台でほぼ同時に処理が行われます。一度削除したデータは復旧できないので、重要なデータは必ずバックアップを取っておきましょう。

リビルドを行う前のバックアップは必須!

RAIDを構成しているHDDが故障した際は、故障したHDDを交換してRAIDの再構築(リビルド)を行えばデータの復旧が可能です。しかし、リビルド中に他のディスクが故障すると再構築は失敗します。ディスクが劣化していたり手順を間違えたりすると、再構築が終わらずにHDDに長時間負荷がかかり続け、正常に動作していたディスクまで破損する恐れがあります。

リビルドを行う際は、必ず他の場所にデータをバックアップしておくことが重要です。RAIDを稼働させたままディスクを交換する「ホットスペア」もできる限り避け、システムを停止してから作業を行ってください。万が一異常のないHDDを取り外してしまった場合、機器の故障やデータ消失につながる可能性があります。

RAIDモードを変更する際のポイント

RAIDの使用中にRAIDモードの変更ができる製品は多いですが、RAID環境を変更する方法は各製品で異なります。事前に製品の取扱説明書などで確認しておくと良いでしょう。パソコン内蔵型のHDDを複数台接続してRAID環境を構築している場合、RAIDモードを変更するにはUEFIやBIOSで設定を変更しなければならないため、ある程度の知識が必要です。

また、RAIDモードを変更するにはHDDのフォーマットが必要なので、各HDDの内部データは全て消えてしまいます。RAIDモードを変更する際は、事前に保存データのバックアップを取っておくなどの準備も、忘れずに済ませておきましょう。

RAID対応のおすすめHDDケース

ロジテックでは、複数台のHDDを取り付けてDAS(Direct Attached Storage・ネットワークを介さずにストレージを接続する方式)のRAIDを構築できるHDDケースを取り扱っています。処理速度を向上させたり、データの冗長性を確保したりするために、ぜひご活用ください。

2BAY 外付け ハードディスクケース RAID機能搭載

3種類のRAID(RAID0、RAID1、JBOD)と、RAIDを構築せずに各HDDを管理するシングルモード機能を搭載したHDDケースです。3.5インチHDDを2台搭載できます。無償ダウンロードできるソフトウェアを使って、RAID構成を管理したり、HDDの状態を監視したりすることが可能です。使用環境に合わせたRAID構築を行えます。

4BAY 外付け ハードディスクケース RAID機能搭載

最大16TBのHDDを4台搭載できるHDDケースです。RAIDを構築しないシングルモードに加えて、6種類のRAIDモードを使うことができます。背面にはUSBコネクタだけでなく、SATA規格のままデータ転送を行えるeSATAコネクタも搭載。環境に応じて接続方式を選べるのも特長です。

8BAY 外付け ハードディスクケース RAID機能搭載

最大4TB×8台のHDDを搭載できるHDDケースです。シングルモードと5種類のRAID機能から、環境に応じたモードを設定できます。eSATA接続に対応しており、さまざまな機器と接続できる点も特長です。